vol.

015

DECEMBER

2016

vol.015 / 東京新陳代謝

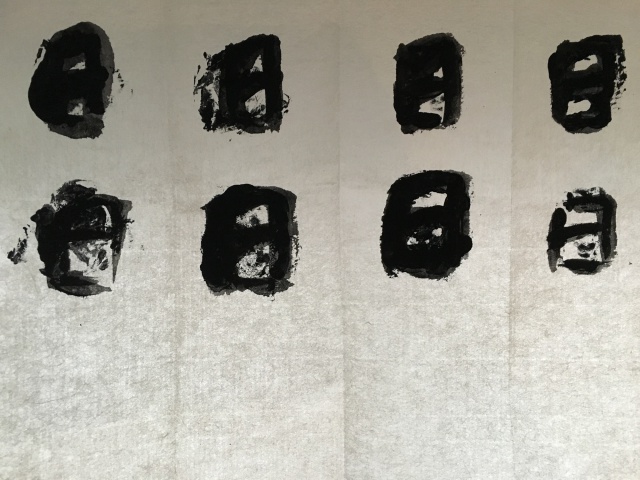

日日日日又日日

写真・書・文:華雪

生まれ育った街には競輪場があった。

家の前の通りを行くとすぐに線路に突き当たる。そこを右に折れた先に、私鉄の駅の改札と市場がある。競輪開催日の夕方は、駅にも市場にもワンカップを飲む競輪帰りの男たちがたくさんいた。

小学生のわたしは市場におつかいに来ている。足早に買い物を済ませ、道に散らばる車券を踏まないように家へと急ぐ。線路まで来てなじみの散髪屋さんを過ぎると、木の扉の脇に紫色の看板を掲げたスナックがある。夕方になると扉はいつもほんの少しだけ開いていた。暗がりで鈍く光るミラーボールが見えるのが妙にうれしかった。三十年以上も前のことだ。

その街を離れ、東京に暮らすようになって十一年が経つ。

暮らしているアパートからほど近い商店街に戦後の闇市の頃から続く飲食店街「りゅえる」はあった。

夕方、連れ合いと千五百円ずつ持ち、「りゅえる」の外側にあるモツ肉屋に向かう。途中のコンビニで買った発泡酒を開け、軒先で焼かれている一本八十円のモツ焼きをつまんでいると、連れ立って来た小学生が一本だけ食べていったりする。

発泡酒を飲み終えると、「りゅえる」の路地に入る。鮨屋やスナック、中華料理店の前を通り、フィリピン国旗が掲げられたテラスの向かいの南仏料理屋の角を曲がれば立ち飲み屋がある。「飲み物は?」と店のお兄さんはいつもぶっきらぼうに尋ねる。サワーを頼み、今日のおすすめから目についたつまみをお兄さんに伝え、カウンターに千円札を置く。ごとんと置かれたジョッキと引き換えにお札は小銭になる。つまみが出されるたびに小銭は減り、なくなれば帰り時だ。

喧噪の中、ふいにランドセルを背負った子供たちが路地に駆け込んでくる。開店前のスナックの扉の横にランドセルを置いて、たちまちどこかへ行ってしまう。かつて市場でワンカップを飲んでいた男たちの苛立った顔や小競り合いの声、赤ら顔で笑う姿が急に思い浮かぶ。男たちもミラーボールももういない。

そして「りゅえる」も高層マンションを建てるための巨大な穴になった。穴の中には最近柱が立った。工事現場を囲う壁の隙間から大きな穴を時々眺め、それが飲み込んでしまったものについて考えている。